Inzwischen sprechen alle Politiker und viele lokale Verantwortliche über den Klimawandel – lange genug hat es gedauert. Aber was heisst eigentlich Klimawandel? Und wieso sind starke Regenfälle und ein durchwachsener Sommer 2021 in Deutschland und gleichzeitige Hitzerekorde mit riesigen Waldbränden in Italien, Griechenland und der Türkei ein Zeichen des Klimawandels? Wurden doch die zu heissen deutschen Sommer der vergangenen Jahre auch als eine Folge des Klimawandels bezeichnet…

Um Antworten auf diese naheliegenden Fragen zu geben, haben wir uns zu unserer Artikelserie über den Klimawandel entschlossen. In den ersten Artikeln (es werden noch viele weitere folgen) wollten wir die Grundlagen für ein Verständnis der komplexen Abläufe legen, die unsere Atmosphäre bestimmen.

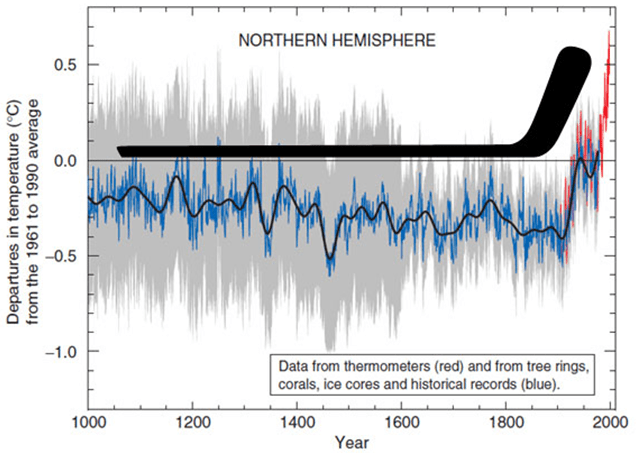

Artikel: Was bitte hat ein Hockey-Schläger mit dem Klima zu tun?

Zunächst wollten wir aufzeigen, dass das Klimasystem ein komplexes Zusammenspiel zwischen mehreren Subsystemen darstellt, der Atmosphäre, den Ozeanen, der Kryosphäre und der Biosphäre. Wir haben gesehen, dass sich das Klima aufgrund von natürlichen Einflüssen schon immer verändert hat. Allerdings waren diese Einflüsse relativ klein und fanden über sehr lange Zeiträume hinweg statt.

In diesem Zusammenhang kam die Frage auf: Wie schnell verändert sich das Klima heute? Ändert es sich mit einer Geschwindigkeit, an die wir uns anpassen können, die wir verkraften können?

Und die Antwort war der Hockey-Schläger:

Der Hockey-Schläger zeigt uns, dass sich etwa seit den 50iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts etwas Tiefgreifendes in unserem Klima abspielt und dass dies wahrscheinlich mit uns zu tun hat, mit dem Effekt, den wir Menschen auf den Planeten haben indem wir fossile Brennstoffe verbrennen und die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre erhöhen.

Die vom Menschen verursachten Einflüsse des letzten Jahrhunderts haben eine Geschwindigkeit in den Veränderungen erzeugt, die alles übertrifft, was die Erde in den vergangenen Jahrtausenden erlebt hat, und die letztlich unsere Anpassungsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit anderer Lebewesen bei weitem übersteigt.

Wir sehen uns vor ernsthafte Herausforderungen und Probleme gestellt, allein bei der Suche nach der Antwort auf die Frage: Was können wir tun, um den Klimawandel zu stoppen und seine Auswirkungen abzufedern?

Das Pariser Abkommen ist ein grossartiger Meilenstein in dem Versuch der Menschheit, die Emissionen der für unseren Fortbestand so gefährlichen Treibhausgase zu verringern und irgendwann sogar zu stoppen. Nach Meinung der Klimawissenschaftler bedeutet es allerdings nur den halben Weg zu den Werten, die notwendig sind, um einem wirklich gefährlichen und potenziell irreversiblen Klimawandel bei einer Erwärmung der Erdoberfläche von etwa zwei Grad Celsius, abwenden zu können. Wir müssen schneller handeln und mehr tun.

Die wichtigsten vom Menschen emittierten Treibhausgase sind Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid.

Und das bewirken diese Treibhausgase in der Atmosphäre: Die Sonne erwärmt den Planeten, der Planet versucht, sich abzukühlen, indem er Wärmeenergie in den Weltraum abgibt, aber die Treibhausgase fangen diese Wärmeenergie teilweise ein, und lassen nur einen Teil der Wärme ins All entweichen.

Den abgefangenen Teil der Wärme schicken sie wieder zurück auf die Oberfläche der Erde. Das bedeutet, dass die Erde noch mehr von dieser Wärmeenergie abgeben muss, um genug abzukühlen und die Erwärmung durch die Sonne auszugleichen. Und

da ihr das bedingt durch die Aktionen der Treibhausgase nicht gelingen kann, steigt die Temperatur der Erdoberfläche stetig weiter an.

Durch Industrie, Massentierhaltung und Transport setzen wir Menschen immer mehr Co2, Methan und andere Treibhausgase frei und dadurch baut sich über uns ein Deckel aus Treibhausgasen auf, der die Wärmeenergie, die die Sonne zu uns schickt auf der Erde festhält. Vergleichbar mit einem Glasdach, dass sich immer weiter schliesst …

Das ist der von uns Menschen gemachte Treibhauseffekt.

Artikel: Klimawandel: Wie genau funktioniert eigentlich diese Erderwärmung?

Die Erdoberfläche wird durch die kurzwellige Sonnenstrahlung aufgeheizt, und um das auszugleichen, versucht die Erde, eine langwellige Infrarotstrahlung in den Weltraum abzustrahlen.

Treibhausgase wie Wasserdampf, Co2, Methan und andere schicken einen Teil der langwelligen Infrarotstrahlung zurück zur Erde, um zusätzliche langwellige Strahlung zu erzeugen, muss sich die Erdoberfläche weiter erwärmen, und schon kommt es zu einem Treibhauseffekt.

Das wichtigste Ergebnis des in diesem Artikel beschriebenen Energiehaushalts unseres Planeten ist die Erkenntnis, dass die zum Wärmeausgleich notwendige Aussendung der langwelligen Strahlung von einer Haube, bestehend aus den sogenannten Treibhausgasen, in der Atmosphäre abgefangen und auf die Erde zurückgespiegelt wird.

Artikel: Wie ein Christkind aus Südamerika unser Wetter in Europa beeinflusst

Wie wir in diesem Artikel sehen, gibt es eine ungleiche Verteilung der Sonnenstrahlung auf der Erdoberfläche. Und da die Natur auf unserem Planeten stets nach Gleichgewicht sucht, muss diese ungleiche Verteilung irgendwie ausgeglichen werden. Dazu muss Wärme vom heissen Äquator zu den kalten Polen transportiert werden – um es mal knapp und anschaulich auszudrücken.

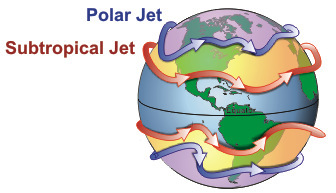

Angetrieben durch Winde, die dem Wärmeausgleich dienen, entsteht sehr weit oben in der Atmosphäre, zwischen 10 und 14 Kilometern der sogenannte Jetstream, ein Band sehr starker westlicher Winde, begrenzt im Süden durch den Subtropical Jet und im Norden durch den Polar Jet.

Der Jetstream bewegt die Wettersysteme in den mittleren Breiten zwischen den Subtropen und der Polarregion. Die in den mittleren Breiten, und dazu gehört auch Europa, auftretenden Stürme und Wettersysteme sind sehr eng mit den Bewegungen des Jetstreams verbunden. Der Jetstream entscheidet, wie sie sich entwickeln, wie sehr sie sich intensivieren und wo sie auftreten.

Unter bestimmten Umständen verlangsamt sich der Jetstream. In diesem Fall ist er nicht mehr dazu in der Lage, die entstehenden Wettersysteme, die Hoch- und Tiefdruckgebiete zu bewegen. Diese verharren dann über längere Zeiträume auf einer Stelle, über einer Region, und bringen im Fall eines Tiefs langanhaltenden, ausdauernden und starken Regen und im Falle eines Hochs lange Hitze- und Trockenperioden.

Die Folgen solcher Wetterlagen sehen wir derzeit mit Hitzerekorden und Dürre im Osten Südeuropas (Hoch) und in Deutschland und Teilen des nördlichen Europas mit Überschwemmungen durch langanhaltende sintflutartige Regenfälle (Tief).

In diesem Artikel betrachten wir auch das globale Muster des Einflusses von El Niño, dem “Christkind”:

Änderungen der Meeresoberflächentemperatur im östlichen tropischen Pazifik beeinflussen die Jetstreams in beiden Hemisphären, und wenn sich der Jetstream der nördlichen Hemisphäre und der der südlichen Hemisphäre verändert, verändern sich die Wettermuster auf der ganzen Welt mit manchmal dramatischen Folgen…

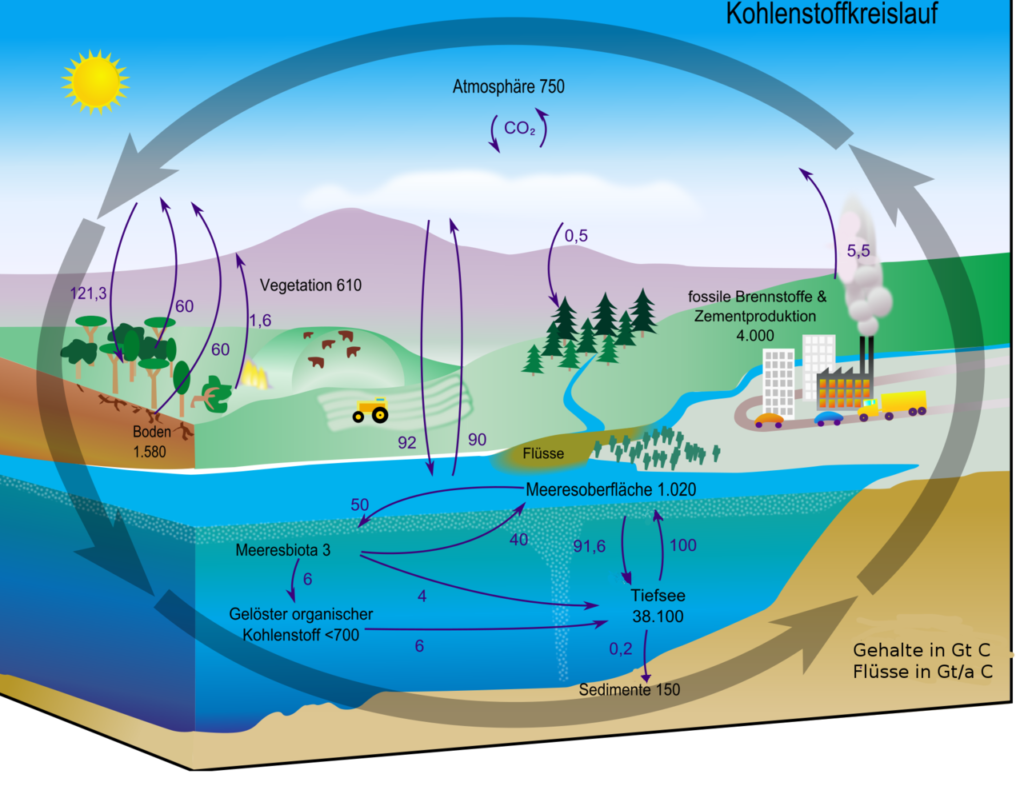

Artikel: Rückkopplung und Kohlenstoffkreislauf: Das komplizierte Zusammenspiel im Klimasystem

In diesem Artikel betrachten wir etwas, das die Wissenschaftler Strahlungsantriebe nennen, mit wärmenden und einigen kühlenden Faktoren.

Was wir aus diesem Artikel mitnehmen können ist, dass die anthropogenen Einflüsse, also die menschliche Beeinflussung unseres Klimas, ein dominierender Faktor ist. Und er wirkt hauptsächlich in Richtung Erwärmung.

Ausserdem haben wir das Konzept der Rückkopplungsmechanismen, die Erwärmungsrate, kennen gelernt. Und wir haben feststellen müssen: Die Erwärmungsrate ist tatsächlich höher, als sie sich allein aus den Emissionen errechnen würde.

Darüber hinaus sprachen wir über das Interagieren der Ozeane, der terrestrischen Biosphäre und der marinen Biosphäre – des Lebens auf der Erde – mit der Atmosphäre im so genannten globalen Kohlenstoffkreislauf. Als besonderes Risiko lauert hier die Gefahr, dass durch das Auftauen von Permafrost-Böden und einer Erwärmung der kalten Meerestiefen die Treibhausgase Methan und Kohlenstoff, die dort über Millionen von Jahren eingelagert wurden, plötzlich wieder freigesetzt werden. Mit schlimmen Folgen für den Klimawandel…

Und das sind die Erkenntnisse und Lehren, die wir aus all dem bisher Betrachteten ziehen müssen:

Co2, Methan und andere Treibhausgase verhindern, dass die Erdoberfläche in genügendem Mass Wärme ins Weltall abgeben kann. Dadurch kommt es zu einer stetigen Erwärmung der Erde.

Die Erwärmung der Erde führt zu einer Abschmelzung der Eiskappen auf den Polen, wodurch diese sich deutlich erwärmen. Dadurch wird der Temperaturunterschied zwischen dem heissen Äquator und den kalten Polen geringer, was den Temperaturausgleich verlangsamt oder gar zum Erliegen bringt.

Daraus wiederum resultiert eine Veränderung der ozeanischen Systeme, wie dem bekannten El Niño und den Windsystemen in der Atmosphäre.

Und das kann zu einer Verlangsamung des Jetstreams in etw 10 bis 14 Kilometern Höhe führen und dazu, dass der Jetstream die entstehenden Hoch- und Tiefdruckgebiete nicht mehr vorantreibt, wodurch diese wochenlang auf der Stelle verharren können und entweder Stürme und Unwetter (Tief) über immer den gleichen Regionen erzeugen oder andere Regionen unter einer Hitzeglocke (Hoch) ausdörren, was zu unerträglichen Temperaturen und Bränden führt.

Unser Redaktionsteam würde sich sehr freuen, wenn ihr in der Familie, mit euren Freunden oder anderen Menschen, denen der Klimawandel inzwischen ein Begriff und wichtig geworden ist, über das hier Gelesene sprechen würdet.

Information ist der erste Weg zu positiver Veränderung!

In diesem Sinne: Bleibt gesund und schaut positiv in die Zukunft!

Andreas M. Brucker, Redaktionsleitung Nachrichten.fr

In den kommenden 2 Wochen werden wir die Grundlagen der Beobachtung und Messung des Einflusses unserer menschlichen Gesellschaft auf den Klimawandel besprechen. Und da fängt es dann an, richtig spannend zu werden…

Und nun noch ein wenig Lektüre für das Hintergrundwissen:

IPCC 2014: Climate Change Synthesis Report, Summary for Policymakers

Citation: IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 1-31.

IPCC 2014: Future Climate Changes, Risk and Impacts: Table 2.3

Citation: IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 71-72.

The Earth-Atmosphere Energy Balance

Citation: The National Weather Service. (n.d.). The Earth-Atmosphere Energy Balance. Retrieved from Weather.gov: https://www.weather.gov/jetstream/energy

Climate and Earth’s Energy Budget

Citation: Lindsey, R. (2009, January 14). Climate and Earth’s Energy Budget. Retrieved from Earth Observatory: https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance

Greenhouse Effect

Citation: North Carolina State University Climate Office. (n.d.). Greenhouse Effect. Retrieved from North Carolina Climate Office: https://climate.ncsu.edu/edu/GreenhouseEffect