Im vorigen Artikel haben wir untersucht, wie sich die Erwärmung der Ozeane auf den Anstieg der Meeresspiegel und die Häufigkeit und Stärke von Extrem-Wetterereignissen auswirkt. Beim Klimawandel geht es aber nicht nur um Temperaturveränderungen, sondern auch um Veränderungen der Niederschlagsmuster.

Denn die Niederschlagsmuster spiegeln am deutlichsten die früheren und künftigen Auswirkungen des Klimawandels wieder.

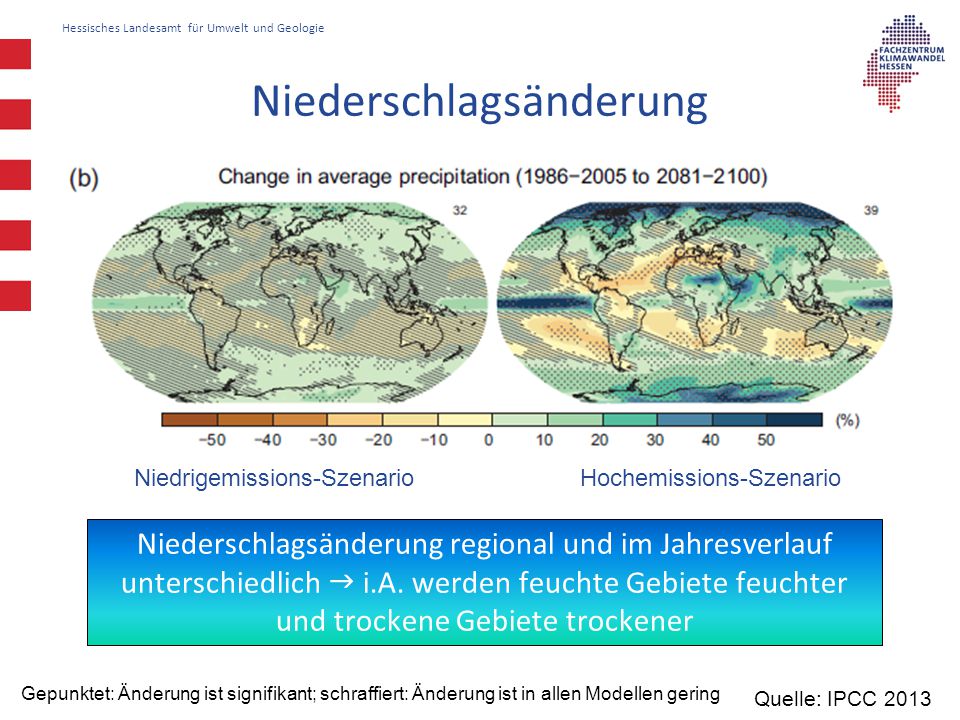

Schauen wir uns die beobachteten Trends bei den Niederschlägen rund um den Globus, die in diesen Grafiken dargestellt sind, einmal genauer an. Wir können sehen, dass die Trends ziemlich deutlich sind. Im globalen Durchschnitt haben die Niederschläge insgesamt leicht zugenommen, und das ist auch zu erwarten. Da sich die Atmosphäre erwärmt, kann sie mehr Feuchtigkeit speichern, so dass wir insgesamt einen intensiveren Wasserzyklus erwarten müssen.

Erwärmung bedeutet größere Niederschlagsmengen weltweit.

Diese Trends sind jedoch je nach Region sehr unterschiedlich, und es ist notwendig, zu untersuchen, wie sich die Niederschlagsmenge in bestimmten Breitengraden im Laufe der Zeit verändert.

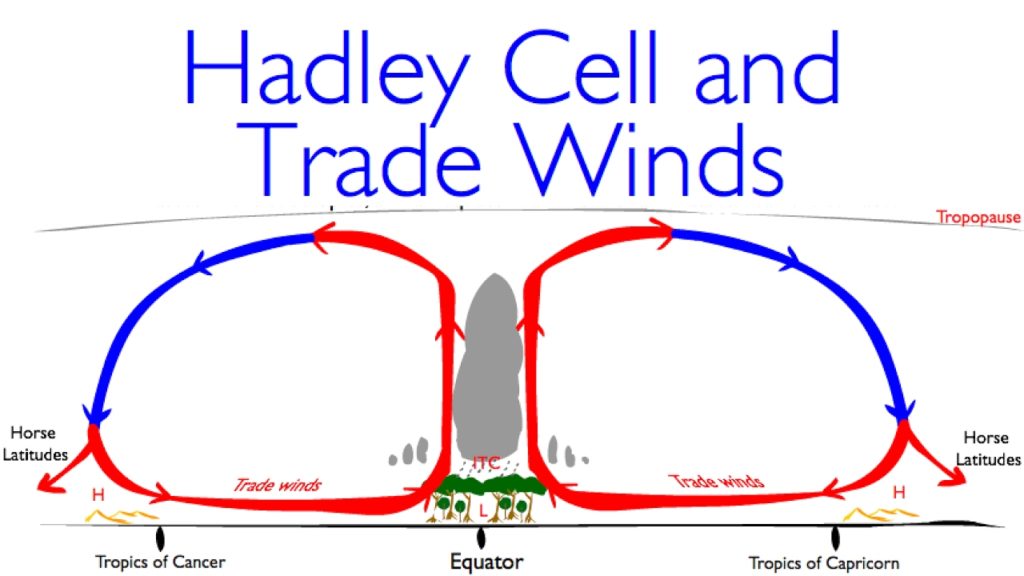

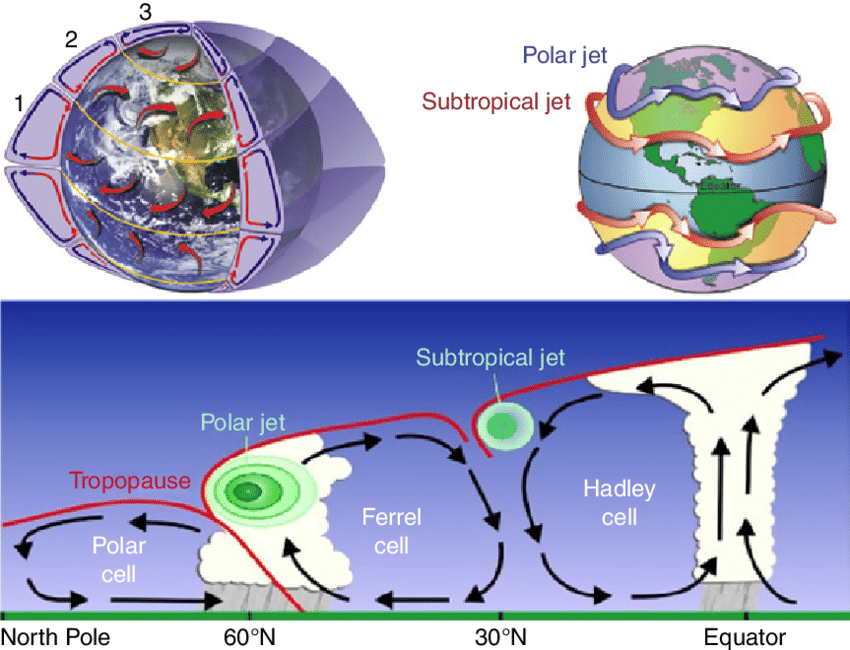

Und da entdecken wir ein Muster, das zeigt, dass die Tropen feuchter werden und Teile der Subtropen trockener. Mit der Erwärmung der Oberfläche und dem höheren Feuchtigkeitsgehalt in der Atmosphäre fällt tatsächlich mehr Niederschlag, weil die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufgenommen hat, die in Niederschlag umgewandelt werden kann. Aber wir sehen auch eine Ausdehnung des absteigenden Schenkels der so genannten Hadley-Zellen-Zirkulation (über die wir bereits gesprochen haben).

Und wenn sich dieser absteigende Schenkel auf höhere Breitengrade ausdehnt, nehmen die Niederschläge in den Subtropen und in Teilen der mittleren Breiten ab. Und schließlich, wenn wir zu den höchsten Breitengraden gelangen, wenn sich die Sturmbahnen mit den sich ändernden atmosphärischen Zirkulationsmustern polwärts bewegen, sehen wir eine erneute Zunahme der Niederschläge in den subpolaren Regionen. Betrachtet man also die Niederschläge, so zeigt sich global insgesamt nur eine geringe Zunahme, aber es gibt starke regionale Trends, wobei die Tropen feuchter werden, die Subtropen weniger Niederschlag erhalten und schließlich die subpolaren Breiten in Verbindung mit der polwärts wandernden Polarfront mehr Niederschlag in Form von Regen und Schnee verzeichnen werden.

Wenn wir aber umgekehrt die Dürren betrachten, dürfen wir nicht nur den Niederschlag beachten, denn Dürre bedeutet auch den Verlust von Feuchtigkeit, die durch Verdunstung wieder in die Atmosphäre gelangt. Und wenn sich die Erde erwärmt und die Böden und die Vegetation sich erwärmen, verdunsten sie mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre. So kommt es selbst in einigen Regionen in den mittleren Breiten, in denen die Niederschläge geringfügig zugenommen haben, aufgrund des Feuchtigkeitsverlustes durch die Erwärmung der Böden und die erhöhte Verdunstung zu größeren Dürren.

Wenn es also um Niederschläge und Dürren geht, erleben wir etwas, das manchmal paradox erscheint. In einigen Regionen, in denen die sommerlichen Dürren schlimmer werden, kommt es zeitweilig auch zu intensiveren Niederschlägen.

Aber lasst uns über extreme Niederschlagsereignisse sprechen, und dazu gehören sowohl Niederschläge als auch Schneefälle.

Wenn sich die Erde erwärmt, wenn sich die Ozeane erwärmen und mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre verdunstet, kann es zu intensiveren Niederschlägen kommen. Selbst in Regionen, in denen öfter Dürre herrscht, kann es zu intensiveren Niederschlägen und intensiveren Schneefällen kommen, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Feuchtigkeit speichert. Wenn also die Bedingungen für Niederschläge günstig sind, wenn es durch die Erwärmung zu einer Aufwärtsbewegung in der Atmosphäre kommt, kann tatsächlich mehr Niederschlag aus der Atmosphäre herauskommen. Wenn dies bei warmen Temperaturen geschieht, handelt es sich um Regen, bei kalten Temperaturen um Schneefall.

In vielerlei Hinsicht sind diese Ereignisse symptomatisch für einen sich erwärmenden Planeten; ein wärmerer Ozean verdunstet mehr Feuchtigkeit, und so kommt es im Winter zum Beispiel an der Ostküste der USA in Washington DC, New York oder Boston zu größeren Schneemengen, obwohl die Zeit, in der der Schnee liegen bleibt, mit der Erwärmung der Erde immer kürzer wird.

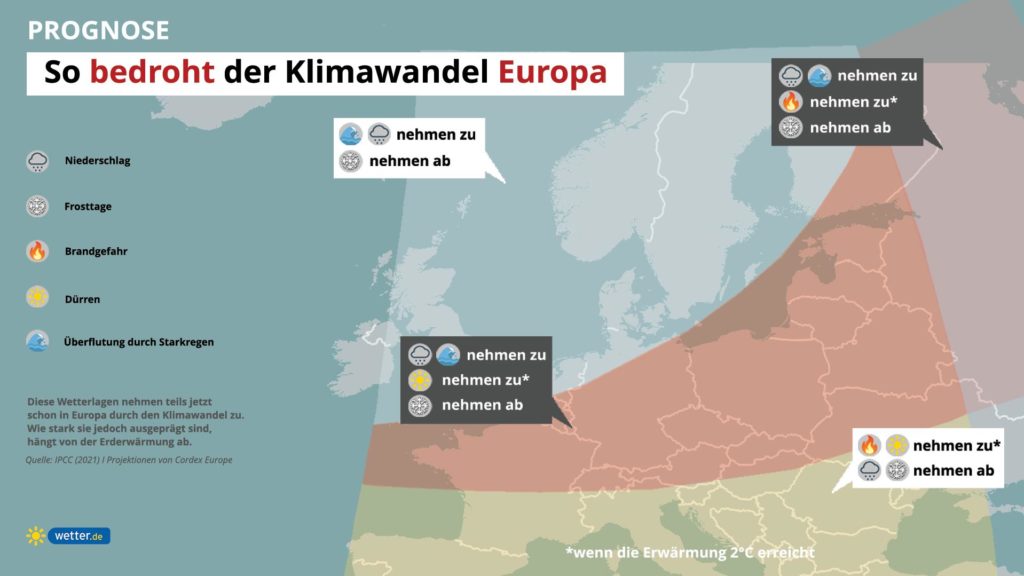

Aber nehmen wir als Beispiel besser unser Europa:

Wenn man sich diese Karte genau ansieht, sieht man, dass die Niederschläge insgesamt zunehmen, was mit dem allgemeinen globalen Muster übereinstimmt: Denn wenn sich der Planet erwärmt, wenn sich die Ozeane erwärmen, gibt es mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, was zu einem allgemeinen Anstieg der Niederschläge führt. Aber wir sehen auch die Auswirkungen der wandernden atmosphärischen Zirkulationsmuster. Wenn sich der absteigende Schenkel des atmosphärischen Zirkulationsmusters der Hadley-Zelle von den Subtropen in die mittleren Breiten ausdehnt, nehmen die Niederschläge in Regionen wie Spanien, Südfrankreich, Italien und dem Südosten Europas ab.

Auch diese Veränderungen stimmen mit dem überein, was wir als Folge des Klimawandels erwarten, nämlich dass sich der trockene Wüstengürtel mit der Erwärmung des Planeten polwärts ausbreitet, während die Gesamtniederschläge weltweit und im Norden Europas zunehmen.

Weiter oben haben wir schon gesehen, dass im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung es häufiger zu intensiven Hitzewellen kommen wird. Je wärmer der Planet ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu extremen Hitzeperioden kommt.

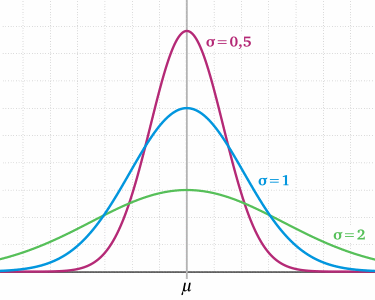

Um diesen Effekt zu verstehen, müssen wir uns allerdings ein Konzept aus der Statistik zu eigen machen, nämlich die so genannte Gauß-Verteilung oder Normalverteilung, besser bekannt als die Glockenkurve.

Je flacher die Glockenkurve ist (grüne Kurve), desto homogener sind die statistischen Wahrscheinlichkeiten verteilt und desto unwahrscheinlicher sind Extreme. Verschiebt man die Mitte der Kurve jedoch nach oben, sieht man eine dramatische Veränderung in dem, was wir den Schwanz der Verteilung nennen. Das ist der Bereich, der zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert liegt, der Bereich an der rechten Seite der Glockenkurve. Dieser statistische Bereich vergrössert sich stark (rote Kurve auf der Basislinie) – es ist der Bereich der Wahrscheinlichkeit des Nichtnormalen, des Extremen.

Wenn man den Planeten auch nur um ein Grad Celsius erwärmt, sieht man, dass die statistische Wahrscheinlichkeit für Anomalien, der extreme Bereich, in dem sich die Kurve fast vollständig abgeflacht hat, verdoppelt.

Das bedeutet, dass sich die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen statistisch verdoppelt, und das bei einer nur geringfügigen Erderwärmung.

Aber, werden nun einige sagen, das ist alles ganz schön theoretisch. Gibt es eigentlich wirkliche Beweise dafür, dass diese Extreme auftreten? Die Antwort lautet: Leider ja.

Bei der Hitzewelle 2003 in Europa, der schlimmsten Hitzewelle seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa, kamen etwa 30.000 Menschen ums Leben. Es gibt Aufzeichnungen über Temperaturen, die Hunderte von Jahren zurückreichen, und man kann in diesen Aufzeichnungen sehen, dass dies ein noch nie dagewesenes extremes Hitzeereignis war. Aber 2003 war kein einzelnes, zufälliges Ereignis, der gesamte Sommer war wärmer als der Durchschnitt, und die extreme Hitzewelle war eingebettet in einen ansonsten auch sehr warmen Sommer, der Teil eines Trends zu immer wärmeren Sommern ist.

Und wenn wir die Entwicklung bis heute und die extreme Hitze im Sommer 2021 über den südlichen Teilen Europas betrachten, dann sehen wir, dass die kleine Verschiebung der Glockenkurve aus einem 1000-jährigen Ereignis, das nach den historischen Aufzeichnungen nicht öfter als einmal in tausend Jahren auftreten sollte, ein knapp 20-jähriges Ereignis gemacht hat. Ein Ereignis, das wahrscheinlich alle 20 Jahre oder öfter eintreten wird.

Und das zeigt uns einmal mehr, welch tiefgreifende Auswirkungen selbst eine geringe Erwärmung auf das Klima haben kann. Wenn wir so weitermachen wie bisher, könnte ein Sommer wie der europäische Sommer 2003 in relativ naher Zukunft einmal alle zwei Jahre auftreten. Eine katastrophale Hitzewelle würde in Europa und in vielen anderen Regionen der Welt zu einem zweijährlichen Ereignis werden.

Es gibt noch weitere Beispiele: 2010 war in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre ein rekordverdächtig warmer Sommer, und in Moskau kam es zu einer der schlimmsten Hitzewellen seit Beginn der Aufzeichnungen und infolgedessen zu Waldbränden in noch nie dagewesenem Ausmaß. Auch der Sommer 2018 war für die nördliche Halbkugel ein noch nie dagewesener Extremsommer. In der gesamten nördlichen Hemisphäre gab es beispiellose Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände. In diesem Sommer 2021 kam es in verschiedenen Regionen der nördlichen Halbkugel zu Rekordwetterereignissen.

Wenn sich der Planet erwärmt, verschiebt sich die Glockenkurve, und es kommt häufiger zu diesen extremen Hitzewellen.

Wir haben gesehen, dass, wenn sich die Atmosphäre erwärmt, sie mehr Feuchtigkeit speichern kann, so dass es mehr extreme Regenfälle und größere Überschwemmungen gibt. Wenn sich die Böden erwärmen, verdunstet mehr Feuchtigkeit, und es kommt zu schlimmeren Dürreperioden.

Und wenn man extreme Hitze mit extremer Trockenheit kombiniert, was kommt dabei heraus? Man bekommt nie dagewesene Waldbrände, wie wir sie in diesem Sommer 2021 in Kalifornien, rund um das Mittelmeer und sogar in der Arktis gesehen haben. In den letzten Jahrzehnten gab es einen deutlichen Trend, sei es die Hitzewelle 2003 in Europa, die Hitzewelle und die Waldbrände 2010 um Moskau, die Dürre 2011 in Oklahoma und Texas, die Waldbrände 2016 in Alberta und 2021 die Waldbrände in den USA und Europa.

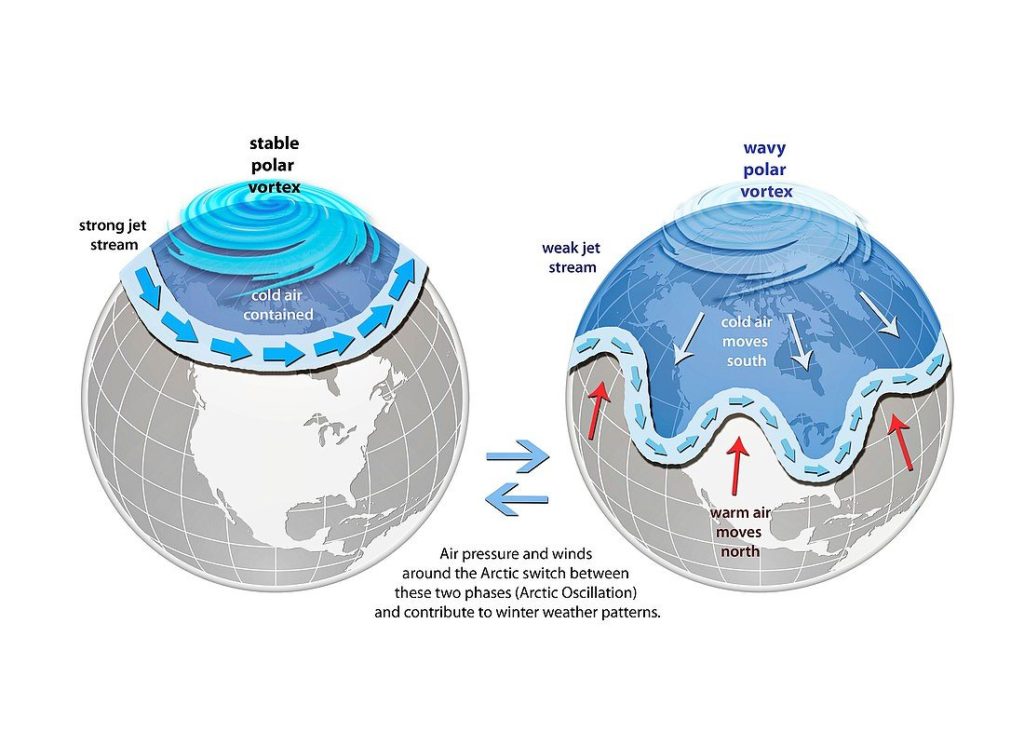

All diese Ereignisse hatten noch etwas anderes gemeinsam: Ein Muster, bei dem sich der Jetstream verlangsamte und die Wettersysteme im Wesentlichen an Ort und Stelle festgehalten wurden, so dass sich Hoch- und Tiefdruckgebiete wochenlang über denselben Regionen befanden.

Wenn man unter einem Tiefdruckgebiet festsitzt, erlebt man beispiellose und extreme Niederschlagsereignisse. Wenn man unter einem Hochdruckzentrum festsitzt, kommt es zu extremer Hitze, Dürre und Waldbränden. Und es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass der Klimawandel den Jetstream verlangsamt und die Mäander des Jetstreams verstärkt, die diese extremen Wettermuster hervorrufen. Das erklärt in gewisser Weise, warum die extremen Wetterereignisse in der gesamten nördlichen Hemisphäre und auch auf dem gesamten Planeten so stark zunehmen.

Aber sind das wirklich Auswirkung, die der Klimawandel auf den Jetstream hat, die zu diesen extremeren, anhaltenden Wetterereignissen führt, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben?

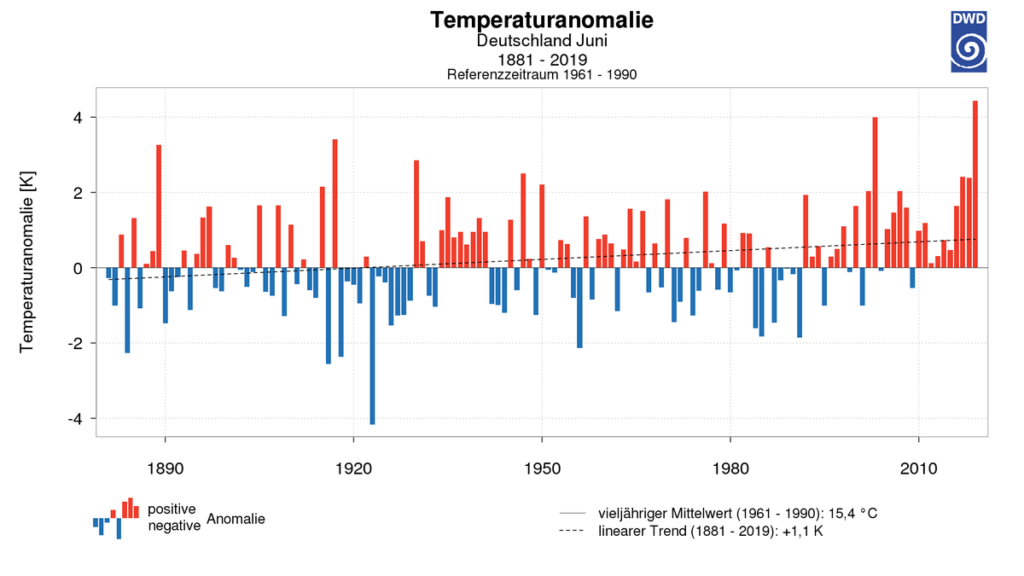

Um diese Frage zu beantworten, ziehen wir die sehr soliden Langzeitmessungen der täglichen Höchsttemperaturen heran, die wir für Deutschland haben. Was diese Messungen zeigen, ist ziemlich bemerkenswert. Wenn man bis in die 80-iger Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgeht, war die Wahrscheinlichkeit eines Hitze-Extremereignisses über diesen Zeitraum von etwa 100 Jahren ungefähr gleich groß wie die eines Kälte-Extremereignisses. Warme und kalte Rekorde traten in etwa gleich häufig auf, was man auch erwarten würde, wenn es keine Klimaveränderung gäbe.

Wenn man aber jetzt die jüngere Vergangenheit betrachtet, treten warme Rekorde doppelt so häufig auf wie kalte Rekorde – ja, kalte Rekorde werden sogar extrem selten. Die Wahrscheinlichkeit eines Hitze-Extremereignisses hat sich also durch die bereits eingetretene Erwärmung um etwa ein Grad Celsius buchstäblich verdoppelt.

Abschliessend ein Beispiel, das euch ein Gefühl dafür geben soll, wie wir die “Zufälligkeit” des Wetters beeinflusst haben. Nehmen wir als Beispiel einen Würfel und würfeln ihn ohne den Klimawandel, so besteht eine Chance von 1 zu 6, dass eine 6 gewürfelt wird. Durch den Klimawandel wurde nun die 1 gelöscht und durch eine 6 ersetzt, d. h., wenn man jetzt denselben Würfel wirft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, bei jedem dritten Wurf eine 6 zu würfeln. Wir haben die Zufälligkeit dahingehend verändert, dass Extreme, in diesem Fall die Sechsen, wesentlich wahrscheinlicher werden, als sie es ohne die Veränderungen gewesen wären.

Das ist die Erklärung, warum sogar die relativ bescheidene Erderwärmung von etwa 1 Grad Celsius, die wir bisher gesehen haben, so viele Hitzeextreme in der ganzen Welt zur Folge hatte.

Ja, liebe Leser, auch mir war es bisher nicht bewusst, was unser Klima und die Erderwärmung mit einer Formel aus der Statistik zu tun haben. Aber mittlerweile ist mir klar geworden, welche extremen Folgen schon kleinste Veränderungen haben können. Der Glockenkurve sei es gedankt…